검은색은 색상의 부재이지만, 동시에 상징적 의미를 지닌 색이다. 1915년 말레비치의 ‘검은 사각형’은 당시에 팽배했던 재현으로써의 미술을 거부하고, 회화의 새로운 패러다임을 열었다. 그의 회화는 그림이 가진 재현성에서 벗어나 모든 것을 비워낸 ‘무’에 기초하였으며, 자연의 어떤 것에서도 영향을 받지 않는 완전한 추상을 통해 절대성에 다가서고자 하였다. 그것은 하나의 파괴적인 요소임과 동시에 새로운 미술의 역사를 만들어냈다. 그가 택한 사각형을 기본으로 한 기하학적 형태는 현실 세계를 초월한, 대상 없는 정신세계에 가까운 것이었다. 한편, 오늘날의 이미지는 일종의 데이터에 가깝다. 이미지에는 서사가 부재하고, 맥락 없이 그저 부유하는 무엇에 가깝다. 우리는 손쉽게 손안의 기기를 통해 이미지를 접하고, 흘러넘치는 정보조차 문맥을 상실한 채 말 없는 이미지가 되어버린다. 그리고 스크린 뒤편에 이미 설정된 알고리즘은 수용자의 의사와는 관계없이 이를 계속 주입하고, 기기의 사용자들은 이미지에서 보이는 여타의 상징이나 의미들을 판단할 수 없는 상황에까지 이른다.

이승찬은 이런 가볍게 지나치는 이미지를 의미나 서사가 없는 일종의 로우 데이터와 같은 것으로 인식한다. 그는 여기에 고유의 알고리즘을 적용해 회화로서의 화면을 구축하며, 지난 역사에서 ‘검은 사각형’이 그랬듯, 시각 세계에서 주어진 것을 추상화하는 과정을 거친다. 문 옆에 설치된 6개의 화면은 작가의 초창기 ‘검은 사각형’ 연작의 일부로써, 화면 위에 로우 데이터라고 일컬을 수 있는 이미지를 반복적으로 출력하여 개별의 의미를 더욱 적극적으로 지워낸 후 완전한 ‘검은’ 사각형으로 완성한다. 그렇게

한편, 입구에서부터 바닥과 벽을 타고 쭉 늘어진 시트 작업은 ‘검은 사각형’의 두 번째 시리즈인 <2A> 작업을 모두 이어 붙여 재구성한 것이다.

바닥의 시트지를 따라 걷다 보면 왼쪽의 벽면 위로 또 다른 출력의 알고리즘을 거친

이러한 관심은 최근에 제작된 회화에서 더욱 강화된다. 그는 참조하는 이미지 없이 화면을 구성하고 그 위에 물감을 긁어낸 행위만을 누적하여 드러낸다. 그렇게 완성한 화면에는 작가의 신체성만이 보다 그득한 물질로 번역되어 남는다. 또한, 이번 신작에서는 과거의 네이밍과는 다른 방식으로 작품의 제목을 짓는다. 예를 들면 흰색을 뜻하는

작가의 현존을 얘기하는 또 다른 작업 <주머니 사진 벗기기(20150629_193818)>는 주머니 속 핸드폰에 우연히 찍힌 검은 화면에서 출발한다. 이승찬은 이렇게 촬영된 사진을 출력 후 마스킹 테이프를 붙였다가 떼는 과정을 거침으로 자신의 흔적을 남긴다. 마스킹 테이프는 지난 작업에서 인쇄용지들의 연결과 접합을 도와주던 필수적 도구이다. 이러한 테이핑은 찢긴 흔적으로만 남으며, 작업의 과정 속에 있던 작가를 현재로 불러오고, 거기에 지문, 인쇄 기계의 결함에서 발생한 잉크 자국을 더함으로 작가의 존재를 선명하고 리드미컬하게 남긴다.

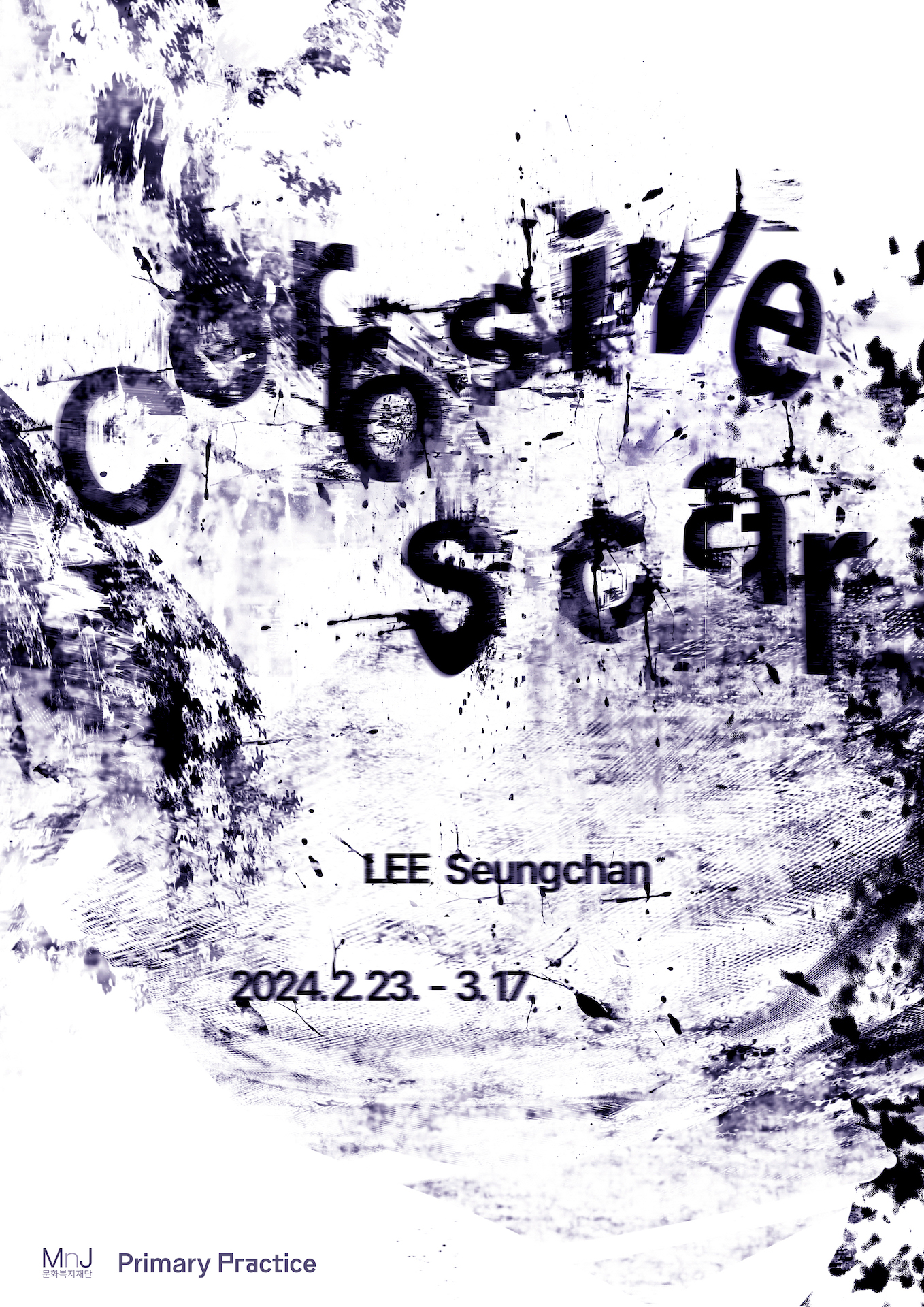

부식이란 ‘금속이 산화 따위의 화학 작용에 의하여 금속 화합물로 변화되는 일, 또는 그런 현상’을 뜻한다. 부식은 발생하는 순간 이미 돌이킬 수 없는 상황이 벌어짐과 동시에 계속 퍼져나가는 속성을 가지고 있다. <부식성 흉터>는 이미지가 번져 나가고 증식하는 일련의 과정 – 출력의 연쇄와 중첩 – 속에 남겨진 흉터, 즉 이미지를 대하는 작가의 현존과 그것의 증거로서 남겨진 신체성 – 흔적 - 을 탐색한다.

크레디트

참여작가 : 이승찬

기획/ 글 : 최희연 (프라이머리 프랙티스)

디자인 : 최종현

공간조성 : 무진동사

사진 : CJY ART STUDIO (조준용)

후원 : MNJ 문화복지재단