폐허는 기억과 망각, 과거와 미래, 감각과 권력이 교차하는 지점에서 발생하는 역설적인 장소적 감각이다. 다시 말해 이는 물리적 붕괴나 과거의 잔해를 넘어, 기억과 시간, 역사와 권력의 퇴적과 그 균열을 자각하는 감각의 지대라고도 할 수 있다. 이런 면에서 폐허는 단순한 붕괴의 표식이 아니라, 보이지 않는 위계에서 가장 먼저 무너질 것들에 대한 시적 기억이자 정치적 진술이기도 하다. 시간이 퇴적된 장소인 이곳에는 삶의 양식이 켜켜이 침전되어 감각의 지층을 형성한다. 마크 피셔의 개념을 빌리자면, 폐허는 ‘멜랑콜리적’ 사유의 장이다.1) 그것은 상실의 애도가 아니라, 실현되지 못한 미래에 대한 애도이며, 가능하다고 믿었으나 결국 사라져 버린 흔적 속에서 여전히 유령처럼 작동하는 무언가를 감각하게 하는 장이다. 그렇기에 이 폐허는 중립적이지 않다. 폐허 위에는 언제나 불안정하고, 주변화된 신체들이 놓여있다.

이 폐허적 감각은 안경수 작업의 중심에 놓인다. 우선 그는 꾸준히 도시의 내외부로 형성된 주변부적 장소의 존재 양식에 관심을 가져왔다.2) 숲이나 낡고 오래된 건물, 공터와 같은 대상은 익명의 장소로서 주요한 대상이 되었고, 이들은 우리의 곁에 실존하지만 동시에 불안정함에서 기인하는 낯선 불안함을 가시화하는 존재들이었다. 작가는 이들을 ‘더미’와 같은 개념으로 묶어내어 대상의 해설과 설명보다는 그것이 가진 뉘앙스나 정서를 촉발하는 데 주력하였다. 흥미로운 것은 그의 캔버스 속 대상들이 선명하게 재현되고 있음에도 불구하고, 그것이 무엇인지보다는 대상이 실재했던 장소나 환경의 조건을 가시화한다는 점이다. 생명이 다해 방치된 나뭇가지나 을씨년스러운 풍경은 원래의 장소로부터 분리되어 캔버스로 옮겨지고, 조각난 장면과 그것을 포착한 장소 사이에서 발견한 ‘유실’의 감각은 그것의 존재론적 위치가 그러하듯 그저 이름 없는 더미로 명명되는 식으로 말이다.

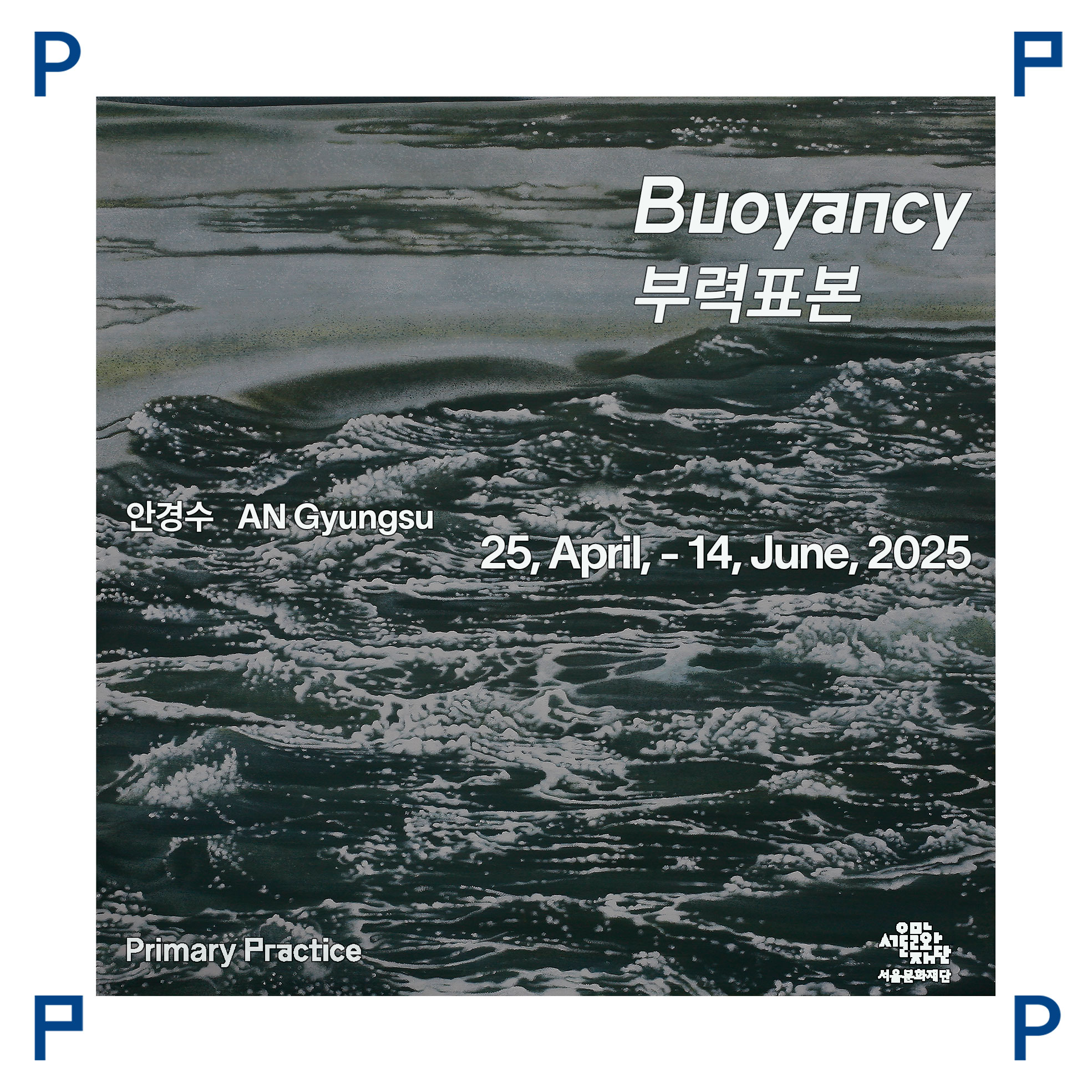

이 뭉뚱그려진 ‘더미’의 감각은 다시 신체와 움직임으로 연장한다. 여기 이 ‘수면’의 위와 아래로 마주하는 인물의 몸짓으로 말이다. ‘부력’은 중력에 저항하는 힘, 작용과 반작용이 대립하여 만들어낸 상태로서 물 위를 부유하는 몸은 기능 불능의 공간-폐허 속에서 생존을 유예하는 모습이라고도 할 수 있다. 그렇기에 폐허는 사회적 기능으로부터 축출된 신체들에 투영되는 장소로서 살아있음을 드러내는 형식이 된다. 안경수는 이 비가시적인 생명력을 고요하게 정지된 화면 안에서 가라앉지 않기 위해 유동하는 동작들의 연쇄로 가시화한다. 이를테면, 건물의 외벽에 걸쳐진 신체(<허우적>(2025))를 향하는 시선, 그 수면의 아래, 심연에서 올려다본 거리는 헤엄치는 몸짓(<허우적> 연작(2025))이나 물속을 가로지르는 제스처(<다이빙> (2025), <헤엄> (2024)에 다가서며 수면 밑의 다이나믹한 장면과 연상으로 이어지고, 이내 그러한 상황을 파악할 길 없이 물 위로 드러난 머리(<둥둥> 연작 (2023-24))로 연동하는 식으로 말이다. 이 시선의 거리에서, 그리고 수면을 가운데 두고 위와 아래로 나뉜 신체에서 화면의 내부와 외부의 경계는 사라지고, 나와 재현된 대상과의 구분은 모호해진다. 마치 죽음도 생도 허락하지 않는 듯한 이 고요한 풍경이 곧 우리의 자리였음을 암시하듯 말이다.

그렇게 한바탕 물이, 그리고 몸짓이 휩쓸고 지나간 이 자리로 시선을 옮겨 보라. 말 그대로 폐허와 같이 드러난 이 장소(<수영장> (2025), <범람> (2025))에는 인기척 없이 사물의 (무)질서만이 남겨졌다. 안경수가 그리는 대상은 풍경이나 장면에서 사물이나 인물에 이르기까지 그 소재를 달리하지만, 거기에는 공통의 감각이 존재한다. 묘사된 풍경이 여실히 말해주듯, 이 잔해로 구성된 환경은 도시와 삶, 그리고 생존의 서사를 환기하며, 시간과 공간을 복합적으로 구성해 낸다. 지금도 어딘가에서 반복되는 재난은 안경수의 회화에서 재연되고, 이 과정에서 특정 사건은 시기와 장소로부터 떨어져나와 현실로서 어떻게 감각해야 할지를 되묻는 이미지가 된다. 마치 과거로 침식하려는 현재에 저항하기 위한 자각으로서의 폐허는 시간의 잔여 속에 방치되었지만 여기 현실에서 이질적인 양식으로 솟구친 흔적이며, 그렇기에 여전히 살아남으려 운동을 지속하며, 부력에 떠밀려 오르는 신체와도 같다. 그리고 이는 파노라마로 길게 펼쳐진 장면을 따라 걷는 행위에서 더욱 극대화되어 캔버스 속 풍경을 지금, 여기의 현재적 감각으로 이식한다. 그런 면에서 안경수의 그림은 “잔존하는 기록을 다시 새기는 행위에 가깝다.” 그러므로 구체적인 장면을 담아온 작가의 작업은 특정 시공간, 장소의 재현과는 거리를 둔다. 그가 표출하는 장소에 대한 감각은 오히려 개인과 사회, 미시와 거시, 삶과 죽음, 과거와 현재, 그리고 폐기된 미래의 시간까지도 연결하는 것이라 할 수 있다.

감각으로 남겨진 폐허, 그리고 폐허로서의 신체, 안경수의 폐허는 타자화된 존재로부터 실현된 ‘부재의 존재감’이다. 과거 우리를 둘러싼 풍경을 다루었던 작가는 지금, 여기, 현재의 몸으로 시선을 돌린다. 멀리서 보았을 때 사진과도 같았던 그의 사실적 회화는 가까이 다가설수록 오히려 멀어지며, 세부 묘사가 아닌 면의 효과로, 그리고 표면의 처리를 통해 대상과의 거리감을 창출하면서 모종의 정서에 기댄 회화적 물질의 인상으로 환원한다. 사실 폐허가 투영된 신체는 어떤 형상이 아니라 상황이며 상태일 것이다. 그렇게 기억과 망각, 삶과 생존, 그 격렬한 대립으로 점철된 신체는 특정한 누군가의 것이 아니다. 얼굴을 드러내지 않은 채 뒤돌아선 두상은 익명의 사물처럼 부재와 상실의 정서를 간직한 채 떠 있다. 보여주지 않는 얼굴은 누구의 것인가. 단단하게 고정되지 못한 채 부유하는, 부표와 같은 삶, 우리는 여전히 사라진 미래의 폐허 속에서 헤엄치고 있다.

- Mark Fisher. Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures. Zero Books, 2014.

- 안경수 <교외 사회> (2011-2021) 연작

- 권혁규, 《무덤들》 (2024, 뮤지엄헤드, 서울) 전시 서문

크레디트

참여작가 : 안경수

기획/ 글 : 김성우

공간조성 : 무진동사

사진 : CJY ART STUDIO (조준용)

후원 : 서울시, 서울문화재단